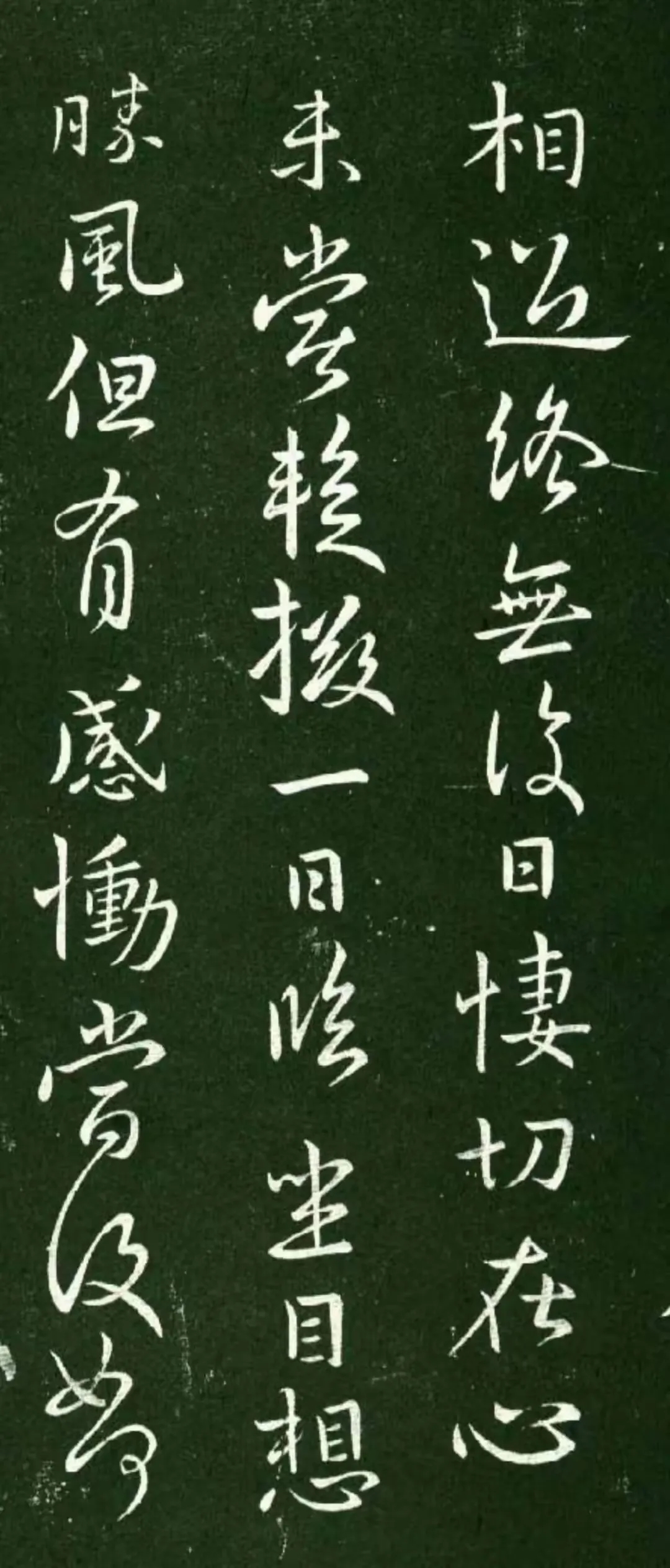

王献之草书《相过帖》:突破章草束缚,开创“尚意”先河

魏晋 | 2025-05-04 | xiaoxiong360.com

从书风鉴证来看,王献之此帖虽被部分鉴藏家认为"用笔节奏与典型书风存在微妙差异",但其核心特征仍与献之他作保持着内在一致性。细审墨迹(据传为唐摹本),起笔处"终"字的截锋入纸、"复"字绞转笔势,皆可见《鸭头丸帖》的篆籀遗韵;而"庆"字末笔的飞白处理,则暗合《中秋帖》的纵逸气韵。尤其值得比对的是,该作与《岁尽帖》在章法布局上的"错落生姿"、与《授衣帖》在提按节奏上的"轻重相济",共同构成了献之"破体"书风的完整谱系。

就文本释读而言,首句"相过终无复日"的"过"字实为争议焦点。宋代米芾《宝章待访录》已指出该字与"迎"字草书形近易淆,黄伯思《东观余论》亦存"相迎"之异读。这种形近字的释读分歧,折射出晋人草书符号系统在传播过程中的信息损耗。值得注意的是,该帖在《大观太清楼帖》《宝贤堂集古法帖》等不同刻本中呈现细微差异,如末行"庆等"二字在部分拓本中作"庆普",这种传本多样性为探究原作面貌增添了复杂性。

学术考辨方面,启功先生曾通过笔触分析指出:"相过帖用笔虽偶现滞涩,然整体气脉贯通,尤以'日'字横画的战掣笔意最见晋人风骨。"这种将局部特征置于整体书风中进行辩证考察的方法,为破解传世墨迹的真伪之谜提供了新路径。当前学界普遍采信北宋摹刻本的文献价值,结合《法书要录》所载装裱著录,基本确认该帖为献之真迹。其价值不仅在于保存了东晋士人"匆匆不暇草"的书札原貌,更在于通过杂糅章草、今草与楷书的书写实践,展现出书体变革期"破而后立"的创造性转化过程。

东晋书家王献之作为"破体"书法的奠基者,其早年"劝父改体"的革新主张深刻影响着魏晋书风的转型。《相过帖》作为载入《淳化阁帖》的重要墨迹,以独特的文本形态与艺术特征成为考察献之书风演变的关键样本。此作在历代著录中屡现称谓嬗变,其文本释读、版本流变及书体特质等问题,始终是书法史研究的重要课题。

王献之草书《相过帖》高清下载共有14页。

高清无水印完整版下载

提示:打开网盘下载链接后,务必保存到本机,以便高清浏览(点此开通VIP,海量作品任由下载)

作品局部鉴赏【欣赏完整作品请下载↑】

魏晋:

魏晋:

魏晋:

王献之,公元344年至386年在世,字子敬,童年时被昵称为官奴。他出身于汉族,家族原籍位于琅玡临沂,即今日的山东省临沂市兰山区,而他本人诞生于会稽山阴,现今浙江省绍兴市的所在地。作为东晋时期杰出的书法家、诗人及画家,他是被誉为“书圣”的王羲之的第七个儿子,并成为晋简文帝司马昱的女婿。王献之自幼就名声显赫,才华横溢,曾经历任多个政府职位,包括州主簿、秘书郎、司徒长史、吴兴太守和中书令等。为了与他的族...